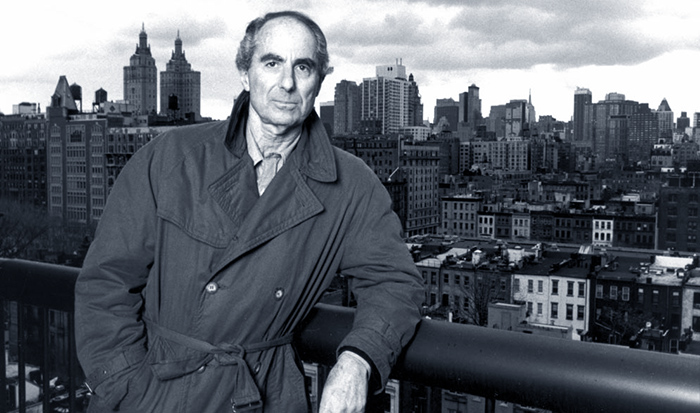

Philip Roth, insofferente e affettuoso con gli amici e le donne

Fino all’ultimo imprevedibile. Antonio Monda (La Stampa) ricorda il grande scrittore americano scomparso l’anno scorso.

Martedì sera gli amici più cari si riuniranno in occasione del compleanno, e mangeranno in suo onore le sue pietanze preferite. Cibo molto semplice: gamberi, salmone affumicato e una torta Paradiso alta 18 centimetri, come quella che gli preparava la madre quando era bambino, in New Jersey. Judith Thurman e Ben Taylor, che hanno organizzato la celebrazione, vogliono che sia una serata allegra e senza pretese, «come sarebbe piaciuta a Philip», ma sanno benissimo che non sarà possibile allontanare la malinconia, perché non c’è nessuno che non senta un vuoto incolmabile e, tuttora, un’inconfessata deferenza: anche questo sarebbe piaciuto a Mr. Roth, come un giorno scherzosamente ci chiese di chiamarlo.

L’invito è ristretto agli intimi e tra questi c’è anche Mia Farrow. Il rapporto con l’attrice è stato uno dei motivi dell’antipatia, forte e reciproca per Woody Allen, rispetto al quale era legato da molte affinità: stessa generazione, stesso successo, stessa genialità, stessa ironia, stessa visione del mondo e stesso rapporto controverso con le donne e con le radici ebraiche. Non ne parlava volentieri, e si limitava a dire di non stimarlo, lasciando capire che non si riferiva soltanto ai suoi film. Diceva lo stesso di Tom Wolfe, che invece era il suo opposto: dandy, mondano, patrizio e, soprattutto, wasp.

Mr. Roth era capace di giudizi spietati, ma anche di autentica generosità: si è speso pubblicamente per Norman Manea, a cui ha dedicato L’Animale morente, come per Louise Erdrich e Nicole Krauss. Per non parlare dell’ultima compagna, affetta da una grave malattia, che ha continuato ad aiutare anche quando il loro rapporto è terminato. Negli ultimi anni i complessi, linfa vitale per i suoi capolavori, avevano lasciato il posto ad atteggiamenti affettuosi, con cui cercava di riconciliarsi con quanto non era stato in grado di apprezzare per tutta la vita. I primi tempi non riusciva ad accettare di essere giunto alla vecchiaia, che definiva «un massacro», e dopo aver smesso di scrivere non ha più voluto parlare di letteratura: leggeva unicamente biografie, e quando incontrava Don DeLillo e Paul Auster discuteva soltanto di baseball, «il più americano degli sport». I due amici ne sapevano più di lui, e colpiva il modo in cui li ascoltava: la voglia di apprendere andava di pari passo con la curiosità di capire quale fosse il fascino di quello che in fondo era soltanto un gioco.

Negli ultimi anni si interrogava sul mistero di ciò che rende felici, dopo aver scritto opere caratterizzate da una visione del mondo cupa, se non disperata, dove ogni gioia appare fallace e gli uomini non sono in grado di cambiare la propria realtà mediocre. La straordinaria lucidità della sua intelligenza si alimentava di una curiosità quasi adolescenziale, e di un’ironia esercitata in primo luogo su sé stesso: la sua inimitabile risata, lunga e fragorosa, esplodeva spesso sui propri errori, e il self-deprecating Jew che ha creato scandalo nella comunità ebraica sin dal Lamento di Portnoy, aveva certamente a che fare con l’identità del suo popolo, ma ancor di più con sé stesso. Da questo punto di vista era americano ancora più di quanto fosse ebreo: l’impegno in guerra per il proprio Paese era un motivo di autentico orgoglio, ma Mr. Roth poneva l’individuo sempre prima di qualunque comunità o istituzione.

Amava i paradossi, e una volta, parlandomi di Fronte del Porto, il suo film preferito insieme a Toro Scatenato, mi disse che la scena in cui Marlon Brando dice al fratello che gli ha rovinato la vita è una delle più belle della storia del cinema: «I coulda been a contenda» recitò in perfetto slang, e poi aggiunse: «Del resto le scene dei film nel retro di una macchina sono sempre bellissime». Voleva sapere tutto sui giovani registi: «Chi è questo PT Anderson, che ha trasformato un libro ideologico di Upton Sinclair in un grande film?». Si riferiva al Petroliere, del quale amava anche il titolo originale, molto più evocativo: There will be blood. Era affascinato dalla capacità di utilizzare con talento il linguaggio cinematografico, così distante dal proprio: quando conobbe Martin Scorsese si emozionò, creando un momento di imbarazzo, perché il regista era ancora più emozionato. Fu invece gelido con Al Pacino: «Sono Al», si presentò l’attore, e poi, di fronte alla sua indifferenza «Al Pacino». Lui rispose senza emozione «so chi sei», ma finirono per diventare amici.

In occasione di un’altra cena, una giornalista nota in Italia non lo riconobbe e cominciò a parlare male dell’America e del baseball, definendolo uno «sport stupido». Non contenta fece una battuta su come gli ebrei dominino la politica americana e condizionano il mondo. A quel punto gli chiese che lavoro facesse e lui rispose, senza battere ciglio, «scrivo libri», poi, quando lei andò via, mi chiese l’indirizzo per farle omaggio di alcuni suoi romanzi, e aggiunse «ha dimenticato di parlar male anche del New Jersey».

In un’altra occasione parlò a lungo con una mia amica di depressione, dalla quale avevano sofferto entrambi, lamentando che faceva diminuire il desiderio sessuale. Aveva per lei una grande simpatia e la trovava attraente: quando si incontrarono al successivo pranzo le chiese subito «come va la tua libido?». Era un grande seduttore, irresistibile e impossibile, che entrava in crisi quando la shiksa, la donna non ebrea, rifiutava la sua corte, e in questo le insicurezze si riversavano subito sulla propria appartenenza. «Sono pazzo di Meryl Streep», mi raccontò, e compresi che quell’elemento aveva avuto un peso. La ricerca continua del piacere fisico nel rapporto con moltissime donne, quasi sempre più giovani, è stata equivocata come misoginia. Insieme al disprezzo per la correttezza politica e alla ridicola accusa di antisemitismo, è stato il motivo per cui gli è stato negato il premio Nobel: cercava di non darlo a vedere, ma ne era ferito, soprattutto per le motivazioni, ideologiche quanto assurde.

Era il primo a conoscere i propri limiti e le contraddizioni: ricordava con toni sgradevoli le due mogli, ma sul letto di morte era circondato da cinque donne che provavano per lui amore, ammirazione e gratitudine. Nulla lo irritava come il conformismo dei salotti intellettuali, e non aveva paura di giudizi durissimi su artisti intoccabili: di Nabokov mi disse che aveva scritto due romanzi imperdibili come «Lolita» e «Il Dono», ma poi «tanti libri illeggibili». Non esisteva nulla e nessuno di sacro, ma dalla curiosità piena di rispetto con cui si confrontava con un credente capivi che era il suo modo interrogarsi sul trascendente. Figurarsi se poteva appassionarsi alla politica: era un liberal senza troppe illusioni che venne abbagliato da John Edwards all’epoca delle primarie che elessero Obama. Ma non riusciva ad accettare che il proprio Paese si fosse affidato a «un barbaro come Trump»: riteneva che l’attuale presidente fosse un tradimento della promessa del suo grande Paese, per cui era orgoglioso di aver combattuto.

Antonio Monda, La Stampa 17 marzo 2019