Racconti in quarantena – LIBERO

Fosse stato il vento, lo avremmo detto di tramontana. Come quello si annunciava, soffiando, ancor prima di apparire, asciutto fisicamente e portatore di sereno, qualunque fosse il cielo. Non veniva neanche dal mare ma da un’altura di periferia, macinando chilometri a piedi come un maratoneta. Chi, come me, lo ricorda da quando portavo il grembiulino nero delle elementari, lo vedeva sempre uguale, anche se erano passati decenni e le tante primavere gli avevano appena appena incanutito il capo. Si chiamava semplicemente Libero. Senza cognome.

Giungeva sbuffando dunque, di primo pomeriggio, giusto in tempo per l’apertura dei cinema che allora, all’Aquila, erano quattro e tutti in centro: il Rex ai Quattro cantoni, dove confluiscono, nella direttrice più lunga, Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele e nel segmento più breve Via San Bernardino e Corso Umberto, che costeggia i portici del Liceo per raggiungere Piazza Palazzo; l’Imperiale a Via tre Marie, inondato dagli odori del ristorante omonimo e dei bignè alla crema di Cullù, il pasticcere venuto dal teramano; l’Olimpia verso la Fontana Luminosa, a fianco alla Standa dove i ragazzi delle Superiori andavano ad ammirare le belle commesse in camice turchese; il Massimo da ultimo, l’unico a resistere all’insidia delle multisale di periferia e spodestato infine dal disastroso terremoto del 2009, Domenica delle Palme, come si conviene ad una Città già rasa al suolo dal terremoto del 1703, o della Candelora.

Libero era insieme una presenza discreta ed invasiva, galante e “saggio”, sensibile al fascino femminile come solo possono esserlo i bambini che si innamorano della maestra e se ne fanno un sogno. Le ragazze che non lo conoscevano ancora avrebbero potuto anche spaventarsi al suo approccio brusco e innocente, come accadde a mia sorella che uscita dal Rex dove proiettavano “Biraghin”, un film anni quaranta, protagonisti un industriale milanese, un giornalista e una ballerina di famiglia povera, si sentì gridare in uno slancio di ammirazione, il fiato sul collo, “che bella”. Quelle che invece sapevano chi era, si limitavano a sorridergli, anche perché lui, dopo la galanteria, volgeva loro subito le spalle.

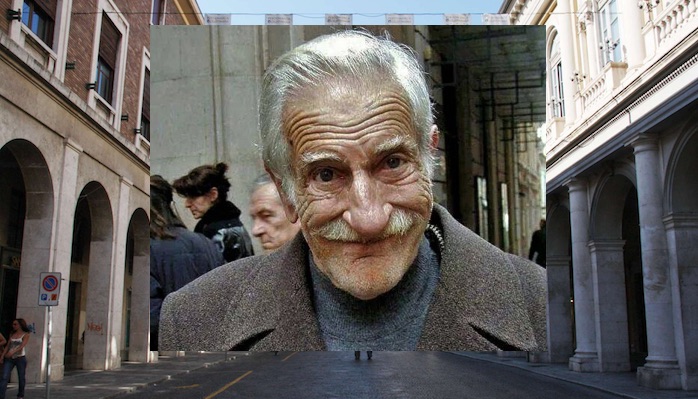

Segaligno, perso in un completo grigio di taglia generosa, leggermente curvo in avanti come chi va sempre di corsa, bocca serrata e macinante sotto il taglio dei baffi che lo facevano sembrare malinconicamente arcigno nel volto rugoso e scavato, Libero era nei fatti un solitario che, le palpebre a fessura, osservava tutto senza vedere nulla, per poi lanciare, scuotendo il capo, il suo giudizio icastico che era una sentenza inappellabile: “Che mondo”! Non aggiungeva di più. E quello che era un intercalare inconsapevole, nel sentimento comune diventava una profezia, come spesso accade ai profeti veri e non solo biblici, che prefigurano sciagure e mutamenti epocali senza nemmeno, a volte, rendersene conto. Libero, in fondo, apparteneva a questa categoria, anche se con una infinita innocenza in più.

Incominciava dunque la visione dei film dall’Olimpia, il cinema la cui mastodontica macchina di proiezione era collocata in uno sgabuzzino che dava sul Corso e che l’operatore teneva sempre aperto per dargli aria. Poi faceva il giro degli altri, fino al Rex, dove assisteva all’ultimo spettacolo, per uscirne a mezzanotte scotendo a commento il capo con il suo immancabile “Che mondo”. Sostava un poco davanti al bar a lato, incurvava ancor più la schiena, sbuffava e mimava la messa in moto di un motorino che solo lui vedeva, dava gas ruotando la mano sull’inesistente manubrio, e partiva di volata verso la periferia donde era venuto, per rinchiudersi in casa fino al pomeriggio del giorno successivo. “Vaio de fretta“, rispondeva rifiutando a chi, pensoso della notte, gli offriva un passaggio in auto. Gli bastava un baleno per sparire sopra quelle gambe magre e veloci come il vento libero che era, mentre il rumore del “motorino” si affievoliva lontano fino a naufragare nella notte.

Mi chiedo, oggi, che fine avrebbe fatto la sua libertà, il suo essere vento che nessuno può fermare, la sua saggezza insana che ne fece un profeta innocente e inconsapevole, mentre imperversa questa pandemia che ha fatto del mondo un grande reclusorio, un bagno penale dal quale è impossibile evadere, o forse, a stento, solo con la fantasia, i cui orizzonti, malati di malinconia, vanno restringendosi sempre di più. Ma i profeti, anche minimi, hanno un tempo per esserci e poi scomparire a missione conclusa. Per cui ogni risposta è inutile, se non quella dettata dall’assenza. Perché in fondo le città le costruiscono i potenti, ma vivono assai spesso di gente che conta poco o punto, e che le fertilizza con il calore tenue di un’eterna primavera.

Mario Narducci, com.unica 20 aprile 2020