Tre anni fa, l’addio a Kobe Bryant. Il 26 gennaio 2020 un incidente aereo porta via il campione dei Lakers e sua figlia

[ACCADDE OGGI]

A distanza di tre anni anno c’è ancora incredulità e sgomento tra gli sportivi di tutto il mondo per la tragica scomparsa di Kobe Bryant, la cui vita è rimasta spezzata nello schianto del suo elicottero insieme a quella della sua secondogenita 13enne Gianna (“Gigi”), e di altri sei compagni di viaggio. Un’emozione enorme, testimoniata dalle tante manifestazioni di affetto che subito dopo la tragedia e nei mesi successivi sono giunte da ogni angolo del pianeta, non solo dal mondo dello sport.

Gli amanti della pallacanestro ricordano perfettamente i tanti allori conquistati sul campo da Kobe nei venti anni anni in cui ha giocato da professionista sempre con i Los Angeles Lakers, con cui ha militato dal 1996 al 2006 vincendo cinque titoli NBA e per due volte quello di miglior realizzatore del campionato. Senza dimenticare i due allori olimpici (2008 e 2012) e i tanti record individuali: miglior realizzatore della storia dei Lakers, il secondo miglior punteggio di tutti i tempi in una singola partita nella storia NBA: 81 punti contro i Toronto Raptors nel 2006, quarto nella classifica dei canestri di tutti i tempi della NBA con 33.643 punti, dietro Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone e LeBron James. Quest’ultimo lo ha sorpassato poche ore prima della tragedia. E a fine gara Kobe si è complimentato su twitter con lui: “Grande rispetto per mio fratello King James”.

Ma sarebbe molto riduttivo provare a spiegare la grandezza di Kobe Bryant solo con i numeri e i trofei conquistati, con il talento, con la precisione chirurgica nel tiro e la perfezione stilistica che sapeva mettere in mostra sul parquet con una regolarità disarmante. Il fuoriclasse dei Lakers in realtà è entrato nella leggenda per qualcosa che trascende il puro fatto agonistico e la gloria sportiva. Altrimenti sarebbe impossibile comprendere a fondo il tributo ricevuto a poche ore dalla sua morte a ogni latitudine su tutti i campi di gioco, gli innumerevoli, toccanti tweet di altri campioni (anche dei suoi più acerrimi e feroci rivali sul campo di gioco) e di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. E per rendere ancor più chiara l’idea di quel che ha rappresentato quella tragedia basterebbe citare il commento di un conduttore radiofonico di Los Angeles: “È come con John Fitzgerald Kennedy, ognuno di noi ricorderà dov’era quando ha avuto la notizia della morte di Kobe”.

Kobe era molto di più di un fuoriclasse sportivo perché è stato capace di ritagliarsi uno status di eroe moderno e di modello di riferimento in molti campi, come ha sottolineato anche Barack Obama nel suo ricordo del campione. Molti commentatori hanno ricordato come lo stesso ex presidente americano avesse tratto ispirazione da lui nel giorno dell’addio. Nel rivolgere l’ultimo saluto ai giornalisti convenuti alla Casa Bianca aveva preso il microfono in mano e lo aveva fatto cadere platealmente a terra. Proprio come Kobe Bryant aveva salutato per sempre il mondo del basket nel 2016 al termine di una prestazione strepitosa in cui mise a segno la bellezza di 60 punti e negli ultimi tre minuti guidò i Lakers a una rimonta incredibile contro gli Utah Jazz.

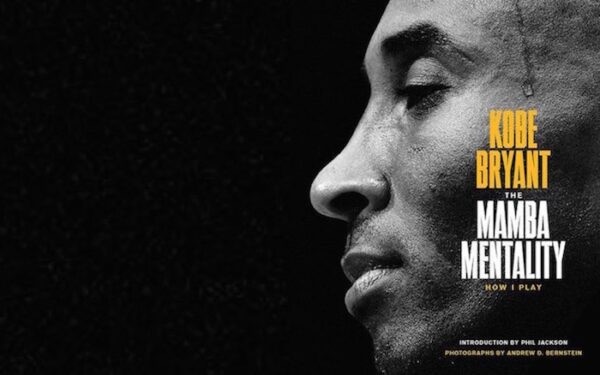

Al di là delle imprese sportive la sua grandezza si deve quindi soprattutto alle modalità con cui ha raggiunto i massimi traguardi nella sua disciplina, grazie a una passione e una determinazione fuori del comune sempre accompagnate da una maschera da guerriero feroce che indossava immancabilmente quando si trovava sul parquet (non a caso si era dato come soprannome quello di un serpente letale: «Black Mamba»). Una maschera da cui non poteva prescindere per ambire alla perfezione e grazie alla quale manifestava la sua vocazione nella maniera più lampante e ossessiva, quasi patologica. Quella che lui stesso ha definito la “Mamba mentality”, che è anche il titolo del suo bellissimo libro illustrato pubblicato dopo il ritiro in cui ha spiegato i segreti del suo successo e come ha superato brillantemente le sfide sempre più dure lanciate a se stesso e ai compagni in ogni allenamento, i riti per trovare la carica o la concentrazione, tutti i retroscena della preparazione ai match. “Fin dall’inizio volevo essere il migliore – ha scritto – Provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e di primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione fuori di me”.

Quel libro è anche una sorta vademecum e una fonte d’ispirazione per i giovani: non tanto sulla tecnica ma su come trovare quella linfa vitale necessaria per tracciare la propria rotta a partire da un sogno che si vuol vedere realizzato. Il punto non è essere Kobe Bryant, ma diventare il Kobe Bryant di sé stessi. Come a dire che il segreto del successo non sta nel trasformarsi in qualcuno che ammiriamo, ma adottare la sua mentalità nell’affrontare il proprio personalissimo percorso con tutte le proprie forze, tanto da esserne ossessionati: “Se vedevo una tecnica nuova e volevo farla mia, ci provavo immediatamente – ha scritto. Non avevo paura di sbagliare, di fare brutta figura o di sentirmi in imbarazzo, perché tenevo sempre a mente il risultato finale, il lungo periodo. […] Da ragazzino lavoravo instancabilmente per aggiungere elementi al mio gioco. Quando vedevo qualcosa che mi piaceva, di persona o in tv, andavo subito a provarlo, lo riprovavo il giorno dopo e poi lo mettevo subito in pratica. Vedevo qualcosa che mi colpiva, lo memorizzavo e lo replicavo alla perfezione”.

Si tratta di insegnamenti preziosi che Kobe Bryant ha iniziato ad assorbire nel nostro paese, dove ha vissuto dai 6 fino ai 13 anni, al seguito di suo padre Joe, un ottimo cestista che ha vestito le maglie di Rieti, Pistoia, Reggio Emilia e di Reggio Calabria. “A spingermi verso il pallone era il desiderio di voler giocare per essere sempre il migliore, non per vincere e basta. Mio padre mi diceva in continuazione: “Puoi diventare chiunque tu voglia, l’importante è che lavori tanto, tantissimo”. E non si è fatto pregare più di tanto perché già dall’età di 5-6 anni il canestro rappresentava per lui il suo giardino incantato dove rifugiarsi regolarmente a ogni ora del giorno e della notte per dare libero sfogo al suo sogno e per assecondare quel daimon più o meno segreto che lo avrebbe accompagnato per tutta la sua breve esistenza.

C’è un episodio, rilanciato sulla pagina Facebook “La Giornata tipo”, che più di ogni altro ci fa capire come il demone del basket si fosse impossessato del campione di Filadelfia già in tenera età. Nel 1989 Kobe Bryant aveva 11 anni e si fece male al ginocchio mentre si allenava a Reggio Emilia. Niente di grave ma il ragazzino scoppiò a piangere a dirotto nello spogliatoio. Il capitano della squadra provò a consolarlo ma Kobe lo mandò a quel paese urlando che “quell’infortunio avrebbe precluso il suo approdo in NBA!”. Tutti i compagni ovviamente scoppiarono a ridere e a prendersi gioco del ragazzino americano ma aveva ragione lui: sette anni dopo Kobe Bryant avrebbe esordito in NBA con la maglia gialloviola dei Los Angeles Lakers.

Sebastiano Catte, com.unica 26 gennaio 2023