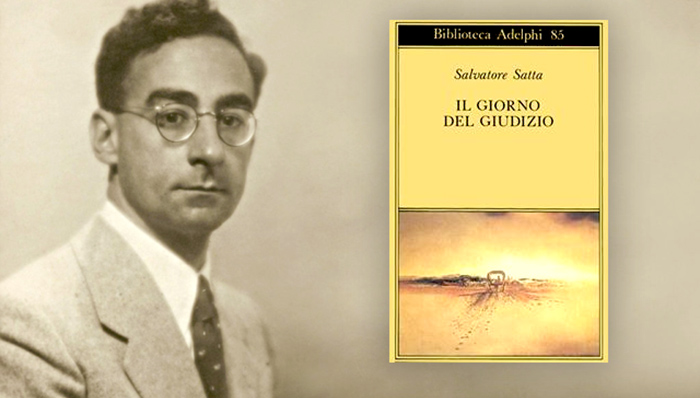

Salvatore Satta, cinquant’anni dopo: “Il giorno del giudizio” continua a risuonare con voce inconfondibile

Il grande critico letterario George Steiner definì l’opera dello scrittore-giurista nuorese “uno dei capolavori della solitudine nella letteratura moderna”

[ACCADDE OGGI]

Salvatore Satta è morto cinquant’anni fa, il 19 aprile 1975. Moriva a Roma, da giurista di fama, da professore di diritto processuale civile, da uomo che aveva attraversato le stagioni della guerra, della ricostruzione, delle illusioni costituzionali e del disincanto. Eppure, oggi lo ricordiamo soprattutto per Il giorno del giudizio, un romanzo postumo che è diventato – lentamente ma inesorabilmente – uno dei più grandi libri italiani del Novecento.

Satta non nacque scrittore, ma lo divenne alla fine, quando forse comprese che il diritto, il processo, l’ordinamento, non bastavano a contenere l’enigma della vita. E se il giurista cercava una forma per dare ordine al caos, lo scrittore cercava una lingua per restituire senso all’esistenza degli umili, degli invisibili, dei morti.

Nato a Nuoro nel 1902, figlio di un notaio e ultimo di sette fratelli, Satta ebbe un’educazione severa e brillante. Studiò diritto tra Pavia, Pisa e Sassari, si ammalò di tisi a ventiquattro anni, tentò la narrativa con La veranda – romanzo rimasto inedito fino al 1981 – e poi si votò definitivamente alla carriera accademica. Insegnò nelle università di Camerino, Macerata, Padova, Genova, Roma. Fu autore di opere fondamentali come L’esecuzione forzata, Le istituzioni di diritto fallimentare, e il Commentario al codice di procedura civile. Ma fin dalla guerra, con De Profundis, cominciò a trapelare un bisogno diverso: raccontare la vita dalla parte della morte.

Negli ultimi anni, segnati dalla malattia e da una solitudine operosa, Satta scrive Il giorno del giudizio. Comincia il 25 luglio 1970. Muore prima di concluderlo. Il manoscritto viene pubblicato postumo da Cedam nel 1977, e solo due anni dopo Adelphi ne propone una nuova edizione, grazie a Francesco Mercadante. Ed è a quel punto che George Steiner lo legge, lo ama e decide di raccontarlo sul “New Yorker”, rivelandolo a un pubblico internazionale.

«Il giorno del giudizio è un libro sui morti e per i morti», scrive Steiner. E prosegue: «A Nuoro, di quasi tutti, uomini, donne e bestie, si può dire che stanno sulla loro incenerita terra natia unicamente perché c’era un’effimera menzione del loro passaggio terreno nel “Libro del giorno del giudizio”». Ecco la chiave. Il romanzo non ha trama nel senso classico, ma un movimento profondo: è una processione di anime. Ognuno ha un ruolo, un destino, una condanna. Non c’è redenzione, ma esiste un diritto alla memoria. E la memoria, per Satta, è già una forma di giustizia.

Nuoro è il teatro di questo libro: una città chiusa, arroccata, silenziosa. «Nuoro è un luogo chiuso. Ma visitare Nuoro è davvero l’unico modo di visualizzare appieno uno dei capolavori della solitudine nella letteratura moderna», osserva Steiner. Il legame tra Satta e la sua città è totale, viscerale e feroce. Nuoro è madre e matrigna. Da lì egli proviene, e lì ritornano i suoi morti.

Il libro si apre con un verdetto, una condanna gelida: «Tu stai al mondo soltanto perché c’è posto». Così Don Sebastiano Sanna, alter ego del padre dell’autore, liquida la moglie, Donna Vincenza. La frase è un’incudine. Tutto il romanzo si dispiega come un’eco di quella sentenza. Le vite sono determinate, misurate, finite. Ma è proprio questo che le rende universali.

Il romanzo è pieno di figure scolpite come statue. C’è Fileddu, il demente; Chischeddu, il sacrestano; Maestro Fadda, triste come un re etrusco; e c’è il suicidio di un’altra figura chiave: quella di Pietro Catte, che non basta a cancellare l’essere nati. Nessuno può sfuggire al giorno del giudizio, perché quel giorno – metafora assoluta – è l’unico vero tempo dell’esistenza.

Eppure, il libro è anche attraversato da momenti comici, solenni, tragici. L’arrivo della luce elettrica a Nuoro è raccontato con una malinconia da commedia umana: «Tutto il paese si era riunito, pieno di diffidenza e vagamente risentito, addirittura con la speranza che succedesse il peggio». E quando finalmente si accende la luce, un urlo si leva per il paese. Ma la tramontana fa oscillare le lampade, rendendo «angosciosa la notte». E poi ci sono le campane, le vendemmie, le cene solitarie, i fidanzamenti infiniti, i funerali. La lingua di Satta è scabra, essenziale, mai sentimentale. Ha la forza del latino di Tacito e la severità di Hobbes, dice Steiner. Ed è vero. Ma ha anche la pietas della Bibbia, l’ironia dei satirici e la luce opaca di La Tour. È un linguaggio che non indulge, ma accoglie. Che giudica, ma non disprezza. Che sa – e fa sapere – che vivere è stato, per tutti, un dovere e una fatica.

Il giorno del giudizio è anche un libro filosofico. Parla della legge, del giudizio, della fine, della verità. È un romanzo scritto da un giurista che ha visto il diritto come forma della vita, ma anche come illusione, come fallimento. Nelle sue Considerazioni sulla scienza giuridica, Satta denunciava il formalismo, l’astrazione, la retorica della Costituzione. Nella letteratura, cercò un’altra via. La stessa tensione si ritrova nel romanzo: ogni vita ha il suo processo, e ogni processo è già giudizio. Ma il giudice è ridicolo, scrive Satta, perché non può salvare nessuno. Può solo ascoltare. Nel romanzo i morti parlano. Vogliono essere ricordati. Ma non per avere giustizia: per non essere dimenticati. Scrive Satta: «Tutti si rivolgono a me, tutti vogliono deporre nelle mie mani il fardello della loro vita […]. E forse mentre penso la loro vita, perché scrivo la loro vita, mi sentono come un ridicolo dio, che li ha chiamati a raccolta nel giorno del giudizio, per liberarli in eterno dalla loro memoria». Cinquant’anni dopo la sua morte, Salvatore Satta ci parla ancora nella letteratura, dove ha lasciato un libro che non smette di interrogare, di commuovere, di restituire dignità ai perduti, ai piccoli, ai dimenticati. Come un notturno eterno, Il giorno del giudizio resta, perché tutti noi, prima o poi, ci sentiamo importanti, non perché celebri, ma perché nati. E dunque, irreversibilmente, veri.

Giovanna Piras, com.unica 19 aprile 2025