Sulle tracce di Antonio Catte, giudice partigiano

La storia di Totoni: da Oliena a Savona nel nome della libertà. Un ricordo per il 25 aprile da tramandare ai più giovani

Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia, e tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano.

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (Einaudi)

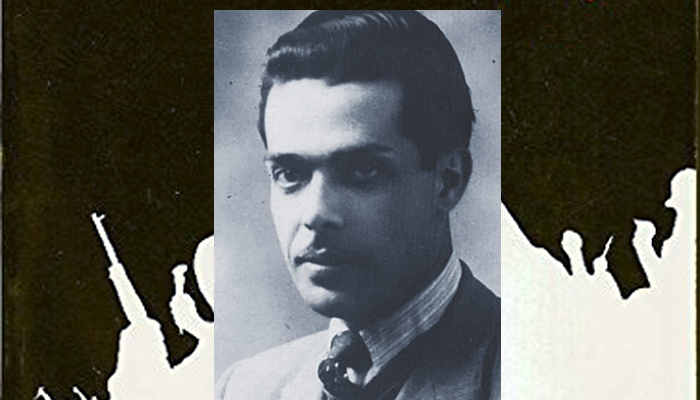

.Ogni famiglia custodisce, fra le pieghe dei ricordi, una storia mai del tutto raccontata. È una presenza silenziosa, come certi oggetti lasciati in una soffitta: dimenticati, ma carichi d’un significato che aspetta solo d’essere disseppellito. Così è accaduto nel mio caso con Antonio Catte, detto Totoni, il cui nome è sempre stato in gioventù una voce sommessa nelle conversazioni dei grandi, un volto sfocato tra le fotografie in bianco e nero. Ma col tempo, come accade nei romanzi quando il protagonista inizia a rileggere il mondo con occhi nuovi, ho avvertito il bisogno di cercare quel filo che univa la sua vita alla mia e degli altri miei familiari.

C’è un punto in cui la Storia incontra le storie, e si ferma. Non per riposare, ma per ascoltare. È lì che compaiono figure come la sua, che si muovono sul confine sottile tra l’anonimato e l’esempio. Non è un nome da libro di scuola, non ha statue né targhe. Ma basta sfogliare le pagine ingiallite d’un diario, scoprire una fotografia dimenticata, perché la sua ombra torni a camminare accanto alla nostra.

Antonio nasce a Oliena (Nuoro) nel 1912 e la sua infanzia è scolpita nel calcare sardo: dura, luminosa e improvvisamente spezzata. La madre muore presto e il padre imprenditore, travolto dal fallimento della sua impresa, decide di scomparire dalla scena con un atto irrevocabile. Il gesto estremo con cui si sottrae alla vita lascia nel figlio un vuoto che sarà riempito da una sete precoce di giustizia. A educarlo sarà Maria, sorella maggiore e madre supplente. Donna profondamente cristiana e amante della letteratura – benché avesse solo la terza elementare -, che fa del ragazzo un lettore precoce di Dostoevskij e Tolstoj, ma anche un credente di quelle verità che non hanno bisogno di chiese. Totoni assorbe la giustizia come altri assorbono il canto degli alberi: non come teoria, ma come necessità vitale. Non sarà un percorso rettilineo il suo: lascia la scuola a 16 anni, forse smarrito per troppo dolore o troppa solitudine, ma riuscirà comunque a recuperare in pochi mesi due anni di liceo e a conseguire il diploma regolarmente. A 22 anni si laurea in Giurisprudenza, a 24 vince il concorso per diventare magistrato, uno dei più giovani in Italia. Primo incarico a Sassari, quindi Firenze, Genova e Savona e infine ancora Genova in qualità di giudice del tribunale speciale che avrebbe dovuto giudicare i crimini dei collaborazionisti fascisti.

È un tempo sospeso, quello in cui si affaccia alla vita adulta: il regime fascista ha colonizzato l’intero spazio pubblico, ma sotto la superficie ribollono fermenti, dubbi, insofferenze. Da ragazzi sentivamo pronunciare quel nome in famiglia con un misto di rispetto e cautela. Totoni. Un giudice, un partigiano. Una vita breve, intensa, interrotta troppo presto. Ma era solo un’eco. Poi, un giorno, una coincidenza — che in certi racconti diventa destino — mi porta a Savona, al Teatro Chiabrera. Vengo a sapere che lì si presenta un libro dello storico Giuseppe Milazzo dedicato a una figura centrale della Resistenza ligure, Cristoforo Astengo e, senza pensarci più di tanto decido di partire da Milano, intuendo che quell’evento avrebbe potuto rappresentare un’ottima opportunità per incontrare qualcuno in grado di aiutarmi ad aggiungere qualche tassello importante sulla sua attività di giudice antifascista in quel periodo cruciale della storia italiana, al fine di delineare un mosaico più composito e ben definito.

Un nome, quello di Astengo che brilla ancora nei circuiti della memoria pubblica. È lui che, tra l’estate del ’42 e il crollo del regime, tesse nell’ombra una rete di magistrati, avvocati e funzionari che non hanno dimenticato cosa significhi essere giusti. Nel volume di Milazzo (Cristoforo Astengo, le lotte politiche e l’impegno antifascista – ISREC), contenente una ricchissima documentazione e numerose testimonianze di prima mano, si sottolinea come tra l’estate del 1942 e quella del 1943, operando nella clandestinità e nella segretezza, Astengo fosse riuscito a creare all’interno del Tribunale di Savona un gruppo molto coeso di affiliati al Partito d’Azione clandestino contraddistinti da un solido bagaglio culturale e che già avevano dato prova di manifestare in passato una forte avversione al fascismo. Uno schieramento – si legge nel libro – che comprende i giudici Antonio Catte, Nicola Panevino, Dario Antonelli, Francesco Drago, Antonino Rèpaci e l’avvocato Emilio Botta. Tutte figure che avevano scelto di aderire al Partito d’Azione nella convinzione che i valori di democrazia, di giustizia sociale e l’aspirazione alla creazione di una nuova forma di Stato fossero un’esigenza da cui non poter prescindere. Per tutti loro la decisione di dedicarsi alla lotta antifascista in clandestinità sarà pertanto l’approdo più naturale e coerente. In quei due anni Cristoforo Astengo (Cristofìn per gli amici), prevedendo ormai vicina la fine del regime, svolge un’attività intensa – insieme ai suoi principali collaboratori – nel cercare di tessere “una trama cospirativa che potesse coinvolgere e interessare il maggior numero possibile di antifascisti”, scrive Milazzo. Viaggia molto e si reca più volte a Milano, dove è in stretto contatto con il gruppo milanese dello stesso Partito d’Azione, guidato da leader del calibro di Ferruccio Parri, Riccardo Lombardi, Ugo La Malfa, Leo Valiani e Riccardo Bauer. Dotato di un carisma naturale, dopo la Grande Guerra, aveva formato generazioni di giovani antifascisti, primo fra tutti Sandro Pertini, originario di Stella – piccolo comune del savonese – che lo definirà “fratello d’elezione” in un celebre discorso pronunciato su quello stesso palco all’indomani dalla Liberazione. Sarà il punto d’incontro tra l’etica laica e l’umanesimo attivo.

Quel pomeriggio al Chiabrera sono solo uno spettatore con un nome in testa. Ma sarà sufficiente pronunciarlo all’autore del libro in occasione del firmacopie che precedeva la presentazione, perché la sua espressione cambiasse. “Catte? Parente di Antonio Catte?” Mi chiede due volte di ripeterlo. Poi spalanca una pagina del suo volume: una scheda dettagliata, una fotografia. Totoni c’era. Ricordato come uno dei massimi esponenti della Resistenza nel savonese e nella Val Bormida. Poi d’improvviso, altri si avvicinano. Un anziano avvocato di 94 anni si commuove: “L’ho conosciuto. Un uomo di equilibrio, di parola. Sempre pronto ad ascoltare”.

Quel giorno, il passato prenderà forma. Non sarà più un’ombra, ma una trama precisa, fatta di scelte e rischi. Apprendo così che mio zio non solo era parte attiva del gruppo guidato da Astengo, ma ne fu uno dei pilastri dando vita, insieme ai colleghi prima citati, a un vero e proprio laboratorio di Resistenza dentro il Tribunale di Savona. Non con le armi, almeno all’inizio, ma con la parola e la complicità dello sguardo. Si ritroverà dentro un romanzo che non ha scritto ma che deciderà di abitare fino in fondo. Nella città ligure incontrerà un gruppo di uomini che, come lui, sentono l’urgenza di un’Italia diversa, cresciuti con l’idea che la giustizia potesse essere un argine al potere, non un suo strumento. Tra questi, uno brilla come un amico e un fratello: Nicola Panevino, giovane magistrato lucano, con un sorriso franco e uno sguardo risoluto. Si riconoscono e legheranno immediatamente. Entrambi colti, entrambi giusti, entrambi nemici del compromesso a ogni costo. Non parlano molto, ma si capiscono. Il Tribunale di Savona diventa, di notte, una sorta di microcosmo della futura Repubblica: non una semplice alleanza politica, ma una comunità etica. Nessuno lì si illude: il fascismo è ancora forte, ma loro si preparano.

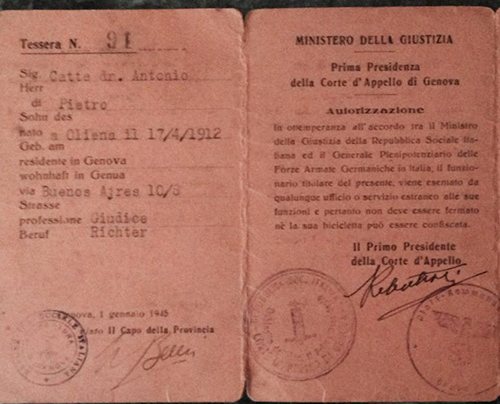

Nicola Panevino

L’8 settembre 1943, il giorno dell’armistizio, non è solo una data, ma un’apertura di sipario: l’inizio della fine del regime fascista ma allo stesso tempo il momento in cui il paese viene abbandonato alle sue sorti. I tedeschi occupano Savona in poche ore. L’Italia è un paese spezzato, governato da due ombre: da un lato la monarchia e il governo Badoglio, dall’altro la rinata Repubblica Sociale di Mussolini. È il momento in cui i pensieri diventano azioni. Totoni e Nicola Panevino aiutano a raccogliere armi, salvare documenti, proteggere le famiglie degli oppositori. Vivono come equilibristi, divisi tra la toga e la montagna. Totoni raggiunge le brigate “Giustizia e Libertà” nella Val Bormida. Sotto falso nome, partecipa ad azioni di sabotaggio e raccolta di informazioni, mantenendo un collegamento tra i partigiani e ciò che resta dello Stato. Nicola resta in città. È più esposto, più vulnerabile. Verrà arrestato nel marzo 1945 e quindi condotto nel carcere genovese di Marassi e successivamente nella famigerata Casa dello Studente del capoluogo ligure, sede del comando delle SS, dove sarà sottoposto a torture e sevizie di ogni genere. Ma lui non parla. Non cede. Non tradisce. La mattina del 23 marzo 1945 verrà fucilato a Cravasco insieme ad altri 19 prigionieri. Le sue ultime parole sono piene di dignità: “La mia cattura non ha rovinato nessuno”. Si era sempre rifiutato di fare i nomi dei più stretti collaboratori, tra cui ovviamente quello del suo amico fraterno e collega sardo. Totoni sente quei colpi in pieno petto, come se fossero stati sparati per entrambi. Forse quel giorno qualcosa cominciò a spezzarsi dentro di lui benché sentisse più forte la motivazione a combattere, anche per per onorare al meglio la memoria dell’amico. Subito dopo la sua barbara uccisione, la Brigata “Giustizia e Libertà” in cui milita Totoni verrà intitolata proprio a Nicola Panevino.

Antonio Catte viene ricordato nella sua attività di partigiano anche nel volume autobiografico di Domenico Peretti Griva Esperienze e riflessioni di un magistrato. Vicecommissario all’epurazione dopo la Liberazione e primo presidente della Corte d’Appello di Torino, Peretti Griva sottolinea come Catte fosse tra i pochi magistrati in Italia resisi benemeriti per il coraggio dimostrato nello sfidare il nemico.

Dopo la Liberazione Antonio rientra a Genova. È chiamato a far parte del Tribunale Speciale per i crimini fascisti. Il Paese deve fare i conti con se stesso, e lui ne è uno degli occhi. Ma la guerra di fatto non è finita: un commando fascista fa irruzione nella notte nella sua casa per ucciderlo. Lui non c’è. A morire, per errore, è un amico e collega. La colpa di essere sopravvissuto, il peso di troppe verità viste da troppo vicino, si sommano a una malattia polmonare contratta in montagna. Totoni lascia la magistratura ed inizia un lento pellegrinaggio tra ospedali e silenzi. Muore nel 1949, a soli 37 anni, nel suo paese natale.

Di lui non restano statue, né vie intitolate. Solo lettere, qualche raro testimone, e la memoria viva di chi, come nel mio caso, ha provato a raccoglierne le tracce. È vissuto da agnostico, sempre fermo nelle sue convinzioni ma durante la sua lunga degenza a Napoli era solito confrontarsi con Padre Sisto Gerolamo, che lo seguiva all’Istituto Camaldoli, e con affetto lo invitava a riflettere con calma e serenità di spirito sulle sue idee religiose e sulla sua salvezza eterna. “Solo quando ebbe la certezza della verità Cristiana, espresse il desiderio di risolvere i gravi problemi della vita umana – scrive il religioso in una lettera di condoglianze inviata alla sorella il 22 dicembre del ‘49 – fino a fare la Confessione e la Comunione con piena coscienza e per propria convinzione. Io credo che Lei – conclude il Padre – lo abbia visto pregare nei suoi ultimi giorni: ciò è una prova della fede riacquistata”.

Una memoria che ci riguarda

C’è un momento, quando si racconta una vita come quella di Antonio Catte, in cui la narrazione si arresta e lascia spazio al pensiero. Perché le storie, se vogliono restare vive, devono saper uscire dai confini del passato e parlarci dell’oggi. Il 25 aprile è, ogni anno, quel momento. La Liberazione non fu un dono piovuto dall’alto, ma il frutto di scelte difficili, spesso solitarie, compiute da uomini e donne che misero in gioco tutto: il futuro, la carriera, la vita. Antonio Catte era un magistrato, un uomo di legge. Avrebbe potuto scegliere la neutralità, la prudenza. Scelse invece di agire, di unirsi a chi sognava un’Italia libera, giusta, solidale. E lo fece con lo stile che lo contraddistingueva: senza proclami, ma con fermezza. Ricordare il suo nome — come quello di Nicola Panevino, di Cristoforo Astengo, e di tanti altri caduti nell’ombra — non è un gesto di nostalgia, ma un atto di giustizia e anche di doverosa riconoscenza postuma. È dire a chi viene dopo di noi che la democrazia non è mai scontata, e che ogni libertà che oggi consideriamo acquisita è stata pagata con il coraggio di chi ci ha preceduti.

Per questo raccontare figure come quella di Totoni ai giovani non è solo importante: è necessario. Perché non crescano nella convinzione che la storia sia fatta solo dai vincitori visibili, ma anche da chi ha avuto il coraggio di perdere tutto per non perdere se stesso. Perché sappiano che la libertà è fragile, e che proteggerla è un compito quotidiano. Il 25 aprile è anche questo: riaprire un baule, incontrare uno sconosciuto in un teatro, scoprire un legame che ci riguarda tutti. È il giorno in cui la memoria non chiede solo di essere onorata, ma soprattutto tramandata. E la storia di Antonio Catte, con la sua discrezione e il suo rigore, è un filo prezioso in questa trama comune.

Sebastiano Catte, com.unica 25 aprile 2025